Pessoas com mutação rara no gene CCR5 podem abrir caminho para a cura do HIV

Descoberta genética que torna algumas pessoas imunes ao vírus já ajudou em casos de cura, mas ainda está longe de ser solução em larga escala

Em 2007, o mundo científico parou diante de uma notícia inesperada: pela primeira vez uma pessoa havia sido curada do HIV. O protagonista dessa história foi Timothy Ray Brown, um americano que já lidava com a infecção quando, anos depois, recebeu também o diagnóstico de leucemia. O que parecia o início de uma luta ainda mais dura acabou se tornando o ponto de virada para um avanço histórico.

O tratamento do câncer exigia um transplante de medula óssea. Mas havia um detalhe crucial: os médicos buscaram um doador que tivesse uma mutação rara no gene CCR5, descoberta em algumas populações europeias. Essa alteração genética impede que o HIV consiga entrar nas células do sistema imunológico e se replicar. O resultado foi surpreendente. Brown não apenas venceu a leucemia como se livrou para sempre do vírus.

O paciente ficou conhecido por anos apenas como o “paciente de Berlim”, até decidir compartilhar sua identidade com o mundo. Desde então, outros seis casos de cura definitiva também foram registrados, todos envolvendo pacientes que receberam transplantes de medula com doadores portadores da mesma mutação.

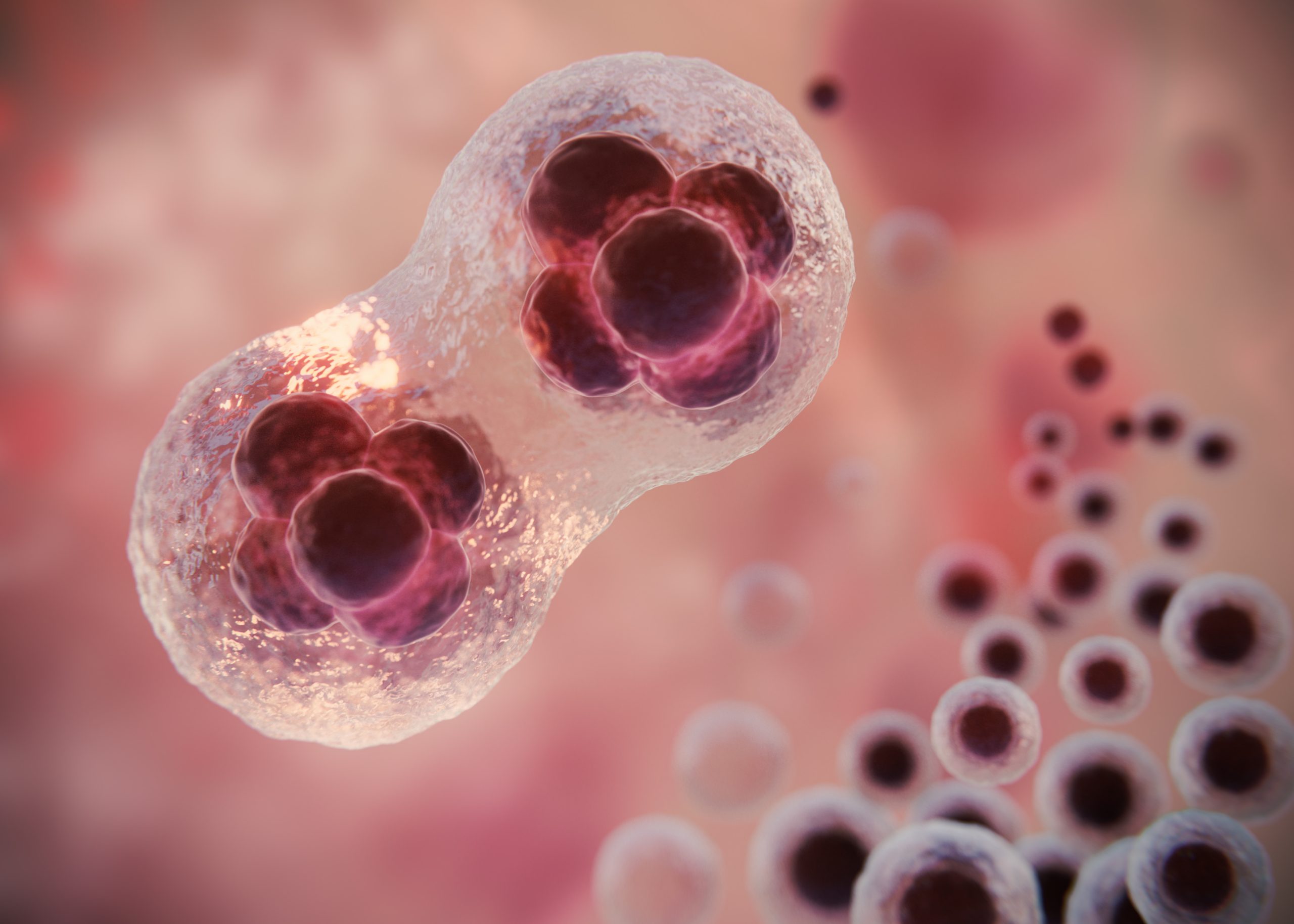

Como o HIV age no corpo humano

O vírus HIV ataca justamente as células responsáveis por nos proteger contra infecções. Para isso, ele precisa se conectar a dois receptores dessas células: o CD4 e o CCR5. Em quem nasceu com a mutação chamada CCR5-Δ32, o vírus encontra a porta fechada. Nessas pessoas, o corpo produz uma versão modificada da proteína CCR5, que simplesmente não permite a entrada do invasor.

Na prática, quem tem duas cópias do gene mutado – uma herdada da mãe e outra do pai – pode se tornar praticamente imune ao HIV. Já quem carrega apenas uma cópia pode até ser infectado, mas tende a apresentar uma evolução muito mais lenta da doença.

A raridade da mutação

Apesar de fascinante, esse “escudo natural” não é comum. Ele aparece com mais frequência em populações do norte da Europa. Em países nórdicos, de 10% a 15% das pessoas têm pelo menos uma cópia da mutação, mas apenas de 1% a 2% são realmente imunes. Em lugares sem herança genética europeia, essa alteração é ainda mais rara. Nas Ilhas Faroe, um território da Dinamarca, está registrada a maior concentração conhecida: cerca de 2,3% da população é homozigota para a variante e, portanto, resistente ao vírus.

Por que não usar transplantes em larga escala?

O caso de Timothy Brown e dos outros poucos pacientes provou que a cura é possível. Mas é importante entender por que essa estratégia não pode ser repetida de forma ampla. O transplante de medula óssea é um procedimento agressivo, arriscado e indicado apenas quando não há outra saída, como em casos graves de câncer. Além disso, não basta o transplante: é preciso monitorar os pacientes por anos para confirmar se o vírus realmente desapareceu.

Hoje, os tratamentos disponíveis conseguem controlar muito bem a infecção. Pessoas que convivem com o HIV podem levar vida normal tomando a medicação de forma contínua, sem risco de desenvolver a AIDS. Por isso, não faz sentido expor pacientes ao alto risco de um transplante apenas por conta do vírus.

Os novos caminhos da ciência

A curiosidade em torno do gene CCR5, no entanto, abriu portas para novas abordagens terapêuticas. Existem medicamentos chamados antagonistas do CCR5, como o maraviroque, que bloqueiam a entrada do HIV nas células. Embora ainda não representem a cura, esses fármacos ajudam a dificultar a replicação viral e são aplicados junto com outras drogas em esquemas de tratamento combinados.

Pesquisas mais avançadas também apostam na edição genética. Ferramentas como o CRISPR-Cas9 vêm sendo testadas para tentar “apagar” ou modificar o gene CCR5 em pacientes já infectados. A ideia é dar ao organismo uma espécie de atualização genética que o torne resistente ao vírus.

O grande desafio é que esse mecanismo protege apenas contra as versões do HIV que dependem do CCR5 para entrar nas células. Algumas variantes mais raras usam outra “porta de entrada”, chamada CXCR4. Isso mostra que, embora promissora, a estratégia ainda tem limitações e precisa de muitos anos de estudos para se tornar uma solução segura.